今回は『インターネット上でのトラブルはSNSだけではない?』というタイトルでお話ししたいと思います。

インターネット上のトラブルについての調査事例を踏まえ詳しく掘り下げてみましょう。

ソーシャルネットワークとは人と人との現実の関係をインターネットを使って補助するコミュニケーション・サービスのことを指しています。

mixi、Twitter、LINE、Instagram、TikTokなどのアカウントは匿名性が比較的優先されるサービスです。

本名の公開を求められるFacebookに対し、LINEやTwitter、Instagramでは匿名でSNSを利用でき、知り合い以外の誰とでも気軽に話すことができるのがメリットと言えます。

ただし、そのメリットがかえって悪い方向に進むことも少なくありません。

例えば匿名であることを理由に特定の人を徹底的に誹謗中傷するなどのトラブルが多く報告されており、匿名性のメリットはデメリットにもなりえます。

肖像権のある自分の顔写真の無断掲載をする、公開設定を一部公開に設定して見えないところで第三者の誹謗中傷をする、著作権のある画像の二次利用、あるユーザーに記事を執拗にタイムラインに書かれて困るトラブル

匿名ユーザーによる誹謗や中傷、または誹謗中傷によるフォローのリムーブ(=フォローを外すこと)、ツイートした発言の炎上、デマの拡散、揚げ足取り、誤解、なりすましアカウントによる詐欺・犯罪、裏アカウントおよび鍵アカウントによる特定の人物の誹謗中傷

LINEグループから仲間外れにする、LINEによる特定の人物への言葉によるいじめ、陰口、ねずみ講・マルチ商法、セミナーなどにおける儲け話、執拗なまでの大量なメッセージ送信、既読スルー

掲載されている写真から居場所や個人を特定されること、コメント欄による誹謗中傷

インターネット上のトラブルはSNSに限った話ではありません。

本項目ではSNSのトラブル以外で、インターネットを利用する上でどのようなトラブルがあるのかをみていきましょう。

一般的に著作権侵害と呼ばれています。

盗用・無断利用・無断掲載など相手の著作物を勝手に使う事や自分の著作物が勝手に使われる事を指します。

匿名ユーザーに使用された場合、『発信者情報開示請求』が有用であることを覚えておいてください。

元交際相手に自分の性的な写真を撮影され、インターネット上で掲載されること、あるいは掲載による金銭の授受があることです。

まず被害に遭ったと発覚したら、その証拠をスクリーンショットで記録することをおすすめします。

大型掲示板で自分のTwitterアカウントが晒されて叩かれていた、なんて事が現状で起こっています。

見たくないとは思いますが、気になる方は自分のアカウント名と掲示板名でエゴサーチをしてみると、発見しやすいです。

企業や店の風評被害、個人の誹謗中傷被害に遭っているとはっきりわかるのであれば、その状況をスクリーンショットで記録し、調査機関に相談しましょう。

昨今のコンピュータウイルスは手口が巧妙です。

「パソコンに破壊・改ざんする」、「遠隔地で操作して、パソコン内のファイルを盗む、そのファイルを高額な身代金を要求する代わりにユーザーに返す」という条件付きのウイルスなんていうものも存在しています。

インターネット上のリンクから飛ぶことで感染するリンク型のウイルスや、メールにあるリンクを開いたがゆえに感染するメール型ウイルスなど、身に覚えがないのに「知り合いかもしれない」と勘違いしてメールのリンクを開くと、感染してしまいます。

メール型ウイルスはスマートフォンのショートメールでも起こりやすいです。

風邪だったりインフルエンザのウイルスが人に感染していくように、ファイル感染型ウイルスもパソコンにとって重要なファイルに感染しパソコン全体に悪影響を及ぼします。

ファイル感染型ウイルスには2つのタイプがありますが、そちらが下記に挙げた追記感染型と上書き感染型の2つです。

元にあるファイルに新しいウイルスを徐々に追加して正常に動かなくするウイルスです。

セキュリティ対策のソフトで追加された部分だけを削除し、ファイルを正常に動かす可能性を高めることができます。

ファイルそのものを別の偽装されたファイルに書き換えられ、置換されるため、セキュリティ対策ソフトを使用しても修復困難とされるウイルスです。

こちらは一般的にウイルス自体が自分で勝手に増殖していくタイプのウイルスになります。よくあるウイルスの種類が下記に記した2つのタイプです。

ウイルスが単体で動くことができるもので、パソコンに悪影響を及ぼします。

ワームに感染したパソコンの特徴として顕著なのは、メールおよびインターネット上で、全く別の人のパソコンに自分のコピーを送ることができてしまう強力なウイルスです。

次から次に増殖される他かなり厄介で、自分の連絡帳に登録されているメールアドレスを探し当て、ワームのウイルスがついたメールを勝手に送るという状態のウイルスとして知られています。

なかでも、自分は何も知らないが、そのメールを開いてしまった友人が「あなたから先日ウイルスメールが届いた。」などの報告をする例も少なからずあります。

ソフトウェアやツールを装ってパソコンに侵入して、そのソフトウェアやツールをインストールしたり実行すると、パソコン全体がウイルスに感染するタイプです。

トロイの木馬が陰で動くことによって個人情報が勝手に誤送信されたり、パソコンを遠隔操作されてしまうこと、これらを総称して「スパイウェア」と区別されます。

ギリシア人の「トロイの木馬」の話のトロイア人が眠ったあとに、木馬のなかから大勢のギリシャ人が出てきて、城に侵入しトロイア人を討ちましたが、その話題にちなんでトロイの木馬というウイルス名になりました。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。

マルチ商法は「おすすめのセミナーがあるから一緒に行かない?」「絶対に儲かる話がある」などといい、セミナーへ誘導したり、第三者の勧誘役が登場したりすることがお決まりでした。

しかし、新型コロナウイルスが流行した現在、少し様子が変わってきています。

最近では、オンライン上のリモート飲み会を装ったセミナーへの勧誘などが流行っており、今までのようなわかりやすい勧誘が少なくなっています。

また、コロナの影響で金銭的に困っている人も多く、その人たちに対して勧誘を行なっているため、コロナ前よりも悪質になっています。

「フィッシング詐欺」とは、金融機関などをかたる偽のWebサイトにアクセスさせ、パスワードなどを盗み取る詐欺のことです。

コロナの影響で在宅が多くなった2020年。外に出るのもはばかられ、通販などを利用していた人も多いのではないでしょうか。

そんななか、「コロナに有効な薬」や「宅配便が届いています」などの詐欺メールを見かけることが増えました。

情報セキュリティ会社「トレンドマイクロ」によると、“フィッシングサイト”に誘導された人が、今年上半期で約297万人で2016年の観測以来、過去最大だったそうです。

これからもまだまだフィッシング詐欺が増える可能性はあります。

キャリアや企業からのメールでも、注意して観察してみると本物との違いがわかるときがあります。

きたからすぐにメールを開くではなく、きちんと確認してから開くようにしましょう。

「偽セキュリティソフト」をダウンロードさせるこのシステム警告のウイルスは、調査から「最終的な被害として偽セキュリティソフトがインストールされ、製品版の購入と称して金銭を騙し取られてしまう」ということがわかりました。

金銭をだまし取るまでの具体的な流れとしては、偽警告画面から「更新」ボタンを押すと、PC修復プログラムをダウンロードするよう促されます。

そしてその画面から、ダウンロード開始を押してしまうと、偽セキュリティソフトがインストールされます。

インストールした偽セキュリティソフトでスキャンを実行すると問題が検出され、修復しようとすると製品版の購入を促されるという流れになっています。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。

情報リテラシーが個々に問われている昨今で、インターネット上のメリットとデメリットはどういったものなのかを再確認できるように下記にリストアップしました。参考になれば幸いです。

本を読まないとわからないいような情報もインターネットさえあれば簡単に検索することができますよね。

現代ではメディアとしてインターネット上でさまざまなできごとが情報化されていることによって、簡単にありとあらゆる知識を得られることがメリットです。

実際に足を運ばなくても、オンライン上で国内外の知らない人とも気軽にコミュニケーションを取れるようになった事はメリットの1つです。

更に、現代では翻訳機能があるので、自分自身が語学堪能でなくても意思の疎通が図れる事は非常に画期的な進歩だと考えられます。

店舗に行かなくても気軽にパソコンの画面上で買い物できる点です。

更にクレジットカード決済、コンビニ決済、銀行振込、代金引換の他、ペイペイやラインペイ等のキャッシュレス決済、後払い決済、携帯会社払い、ペイパル、プリペイドカード決済等、決済の仕方も多様化して富んでいます。

ストリーミングサービスも普及し、月額数百円で音楽が聴けたり、動画に関してはYouTubeで無料で観ることができて便利になったと言えます。

オンライン上で宗教のセミナーやマルチ商法への勧誘があります。

巻き込まれたら厄介なので、断固断る意識を忘れずに騙されないように気をつけてください。

SNSが頻繁に扱われるようになった昨今、誹謗中傷に巻き込まれる事は少なくありません。

自分が意識せずつい発言してしまったり、相手から悪口を言われたりする事です。

不正なリンクに誘導して不正請求メールを送り付ける不正請求が多くなってきています。

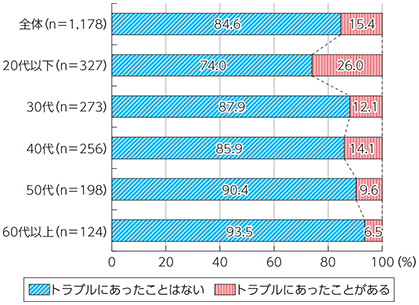

ここまで1.SNSによる書き込みのトラブル、2.匿名ユーザーによるハッキングの危険性、3.コンピュータウイルスによるパソコンへの悪影響やウイルス感染などの危険性を述べましたが、そのなかでも近年増加しているSNSによるトラブル事例集をこの項目では記していきます。まず総務省に平成27年時点で寄せられた年齢別のSNSのトラブルの比率についてです。

こちらを見ると20代以下がいちばん多くなっていることがわかります。またその事例としては、Twitterで言い合いなどの喧嘩・口論に発展してしまったケースが20%中4.4%を占めています。

その他、自分の発言が他人に意図しない趣旨で伝わってしまったケースが20%中7.4%と高い数値でした。自分の個人情報が他人に無断で公開されてしまったケースが20%中の4.2%になっていました。いちばん多かったのが、自分の発言が他人に意図しない趣旨で伝わってしまった誤解に発展した事例でした。

出典クレジット:総務省

インターネットのトラブルに巻き込まれてしまったときは、オンラインセキュリティで専門家に相談してみましょう。

オンラインセキュリティは、インターネット上で起こり得るトラブルを未然に防いだり、起きてしまったトラブルを解決するための調査やサポートです。

インターネット上でハッキングや不正請求被害、誹謗中傷被害などのIPアドレスを割り出した犯人特定など、さまざまな原因を追究します。

オンラインセキュリティチームが最新のAI解析を活用し検索したり、潜入調査や対象者(犯人)に接触して情報を収集するケースも!

また、オンライン監視、誹謗中傷の特定、フォレンジック調査等にも対応しています。

個人情報漏えいまたはハッキングにより、相手に住所を特定されている可能性もゼロではありません。

このような場合、身辺警護調査や防犯セキュリティを行ないご依頼者の安全をお守りします。

探偵が行なう防犯対策の特徴は、カメラの設置のみならず、「センサーライト・砂利・フィルム・警報機・監視」など、あらゆる状況を想定したうえで行なわれます。

また、犯人特定後に素性を知りたい場合は「素行調査」など、あらゆるサービスを組み合わせてご依頼いただけます。

依頼料の取り決めは、事前の情報量・信憑性、調べるサイト数、調査員の人数、特定後の調査やアフターサポートの内容により費用が算出されます。

以下は、各種調査の基本料金です。

お電話をいただき、面談のご予約をお取りください年中無休 24時間(TEL 0120-862-506)お電話によるご相談やお見積りも可能です。お電話で面談のご予約をいただく際に、ご相談内容の概要をお伝えください。

ご予約いただいた日時にお越しいただき、専門スタッフとの面談相談をお受けいたします。ご相談に関連する資料がございましたら面談時にご持参下さい。探偵には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が外部に漏れることは絶対にありませんのでご安心ください。ご予約後、キャンセルの必要が生じた場合は、前日までにお電話にてご連絡ください。

相談の結果、アドバイスのみではなく、調査をご依頼をお受けする場合、着手金・実費等の調査費用についてもご説明のうえ、ご了解いただいた内容に基づいて委任契約書を取り交わします。調査委任契約書とは、ご依頼いただく探偵業務の内容、期間及び方法や調査結果報告の方法、資料の処分に関する事項、探偵業の委託に関する定め、探偵業務の対価などを明記した契約書で、依頼者と受任者が同一内容のものを1通ずつ保有します。

証拠に自信があります!裁判にも有効な報告書をご提供いたします。顔がはっきりと映っている、きちんと証拠として使える報告書は高い評価をいただいております。調査後のサポートも充実。各専門家を紹介することも可能です。

ファミリーセキュリティは、ご依頼者の気持ちに寄り添い、ご希望に沿った調査やサポートをお約束いたします。

犯人特定後に話し合いをご希望される方には、話し合いの立ち会いまでのトータルサポートや、法的手段をお考えの方には、無償で弁護士(小国・佐々木法律事務所)をご紹介いたします。

少しでも悩んでいるのでしたら、無料相談をご利用ください。無料相談で解決する問題もあります。

インターネット上のトラブルは、お問い合わせフォーム、電話、メール、LINEにて、24時間365日お受けしています。

他社でお断りを受けた案件も幅広く対応いたしますので、ご相談ください。

Copyright(C) ファミリーセキュリティ. All Rights Reserved.

(C) ファミリーセキュリティ